太陽(日)の神 燎于雪 草摘み

2024甲辰 12月25日癸亥 「創造の石」カレンダー制作雑記10 2025乙巳01月「太陽(日)の神」 最古の初日の出。3400年前から変わらない。すこし冷たい空気が、空を尚、美しく彩る。 東の果て、この列島に生まれてよかった。これからの先に起こるべく為て発生する事がある...

藝 千の森 季母神

2024甲辰 10月26日癸亥 「創造の石」カレンダー制作雑記07 10月「(藝)祭祀」 はじめて知ったのは、もう何十年前のことっだろうか。 藝術の「藝」が草木を奉じる蹲踞したひとだったと。 うつくしい仕草である。その所作が「藝」を植えて未来の枝葉になった。...

文武と改卯と木月

2024甲辰 8月27日癸亥 「創造の石」カレンダー制作雑記04 7月「文武丁」 亀甲獣骨文字は、亀の甲羅や、牛の肩甲骨に刻まれた文字㋾意味するが、 鹿の頭蓋骨に刻まれたものもある。商王朝後期のあの武丁である。 武丁の武力は強大であった。その威光が、美しい鹿の角と融合したの...

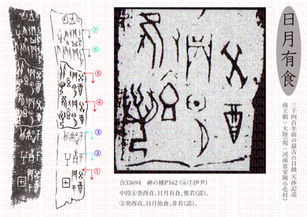

太陽と泉と虹

2024甲辰 6月28日癸亥 「創造の石」カレンダー制作雑記01 4月「日月有食」 太陽と月について、思惑をめぐらすことはおもしろい。 考えても悩んでも、尽きることがないテーマである。 太陽が月を食べたのか 月が太陽を食べたのか そして、いつだって承諾をもとめる。...

断絶教育

2024甲辰 4月29日癸亥 潜在能力を発揮できない断絶教育への危惧を為ている。 相対性受生円相は、十干十二支の輪廻のCircleを描いた。 世界史日本史で4000人ほど、時間がかかる作業である。 残念なのは近年、というか最近の権力の円相が偏りすぎているということ。...

12亥考5 「死」について。

十二造形の最期に配された造形。 亥の日の最期に「死」について考える。 そしてこの文字「死」の「歹」造形には重大な発見があった。 「死」造形は「歹(ガツ)」+「※卩(セツ)」 「歹」…亡くなった人の遺骨。 「卩」~「喪主」…その遺骨を蹲踞をし祭祀儀礼の作法でのぞき見る人。...

12亥考4 おもてなしと祝家。

「おもてなし=賓」は3400年前の祭祀儀礼として刻まれている。 それは経済効果のために、観光客を騙し、外人を労働力の数値として計算することではない。 「おもてなし」は、自然とのつながり、地球に住まわせてもらっているささやかな生命体として、...

12亥考3 天翔る最期の王亥2

鳥は恐竜。そして鳥は死者の霊魂を運ぶ者であった。 [亥]造形の要素をもつ重要文字「王亥(おうがい)」は、隹(とり)と共に刻まれていた。 列島の古代の「鳥」の發想はいかなるものであったか。遺された考古学的資料は何を意味するのか。...

12亥考2 天翔る最期の王亥1

亥→子 12circleは<循環する時間>である。 チベットの鳥葬。 一日がはじまり一日が終わる。 今日もまた、太陽は昇り沈む、そしてまた明日は昇るだろう。 月は欠け、また満ちては欠ける。秋になれば葉を枯れ落とし、春にまた新芽が生え、新緑が生い茂る。...

12亥考1 ヒトか獣か。

2024年3月12日 乙亥の日。 十二支12番目の造形は、最期の「亥」であるが、 終わりと同時に次の「ね」へとつなぐ位置にある「終わり」であり「はじじまり」へ向かう造形でもある。 甲骨マンダラCircleをもちいて、その12の造形の時間が循環するなかで、この12の発想は、な...

戌考5 虁の神の隠しもつもの。

樂神舞神の夔が手にするもの。それは十二支造形の「戌(いぬ)」を逆にしたものだった。われわれが普段、日常で目にすることがない漢字がある。漢字には「き」→「虁<環境依存文字>」で変換可能だが、ある意味では、亡くした失った文字(亡失文字)の部類にも入るかもしれない。古く我が国では...

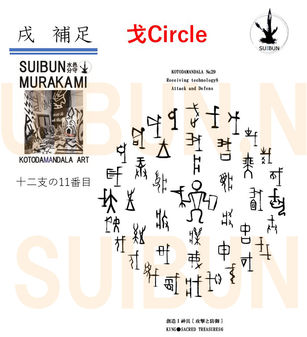

戌考4 武士道は止まらない。

十二支「戌(いぬ)」とは似て非なるものとして「戊(つちのえ)」があるが 基本となるのは同じ「戈」造形である。「戈」関連文字は多い。 青銅器の特性をみれば、軍事以上に祭祀の神具であることが重要であることもわかる。 戈に纏わる文字をまとめたCircle「SuibunART」...

戌考3 『歳』という祝祭。Jupiter line

太陽系の中でも、大きさ、質量ともに最大の惑星でもある木星(Jupiter)は、大陸では黄道に沿った公転周期がほぼ12年であることから、十二次を司るもっとも尊い星として木星は「歳星」と呼ばれる。また、のちの道教においては天形星(天刑星、てんけいせい)の名で神格化され、牛頭天王...

戌考2 成。創始者の成せるかがやき。

「成る」とはどいうことか。日本神話『古事記』においては「修理固成(つくろひかためなせ)」という語がある。神々が、イザナギノミコトとイザナミノミコトに、「漂っている国土を修理固め成せ」よ命じた。現代の「成」といえば、成人式「Coming of Age...

戌考1 象徴の必要。

人類の協働の基礎に神々、国家、お金といった虚構をつくった。虚像と虚飾で彩られ虚構を常に演出してきた。そんな人類に「象徴」とは、どのような役割をもってきたか。 その鋭い輝きでシンボル(象徴)として見立てた造形がある。「王」というかがやく象徴的神具だ。...

補)「辰」と地震。

2024年3月11日 甲戌の日。2011年のあの日から13年もの歳月が流れた。 地震について。エネルギーについて。 たった数十年の愚かな人類の過ちが、もはや後戻りできぬ事態へ陥っている。 保留事項として未来へ先伸ばしして、なんとか誤魔化してきたことについて、...

酉年4 飲みの作法。舌の所作。

3400年前の自然現象への驚き、畏怖の念から発動する祭祀は、いのりとして実践され、文字として刻まれた。 そして現代、物語(自然現象の経過)として読むことができる。二頭の龍が黄河(洹水)という大河を飲み込んだ、と言う表現で、虹への驚きを記しのこしている。合集10405反の甲骨...

酉考3 響きあう埶術の香り。

「五大にみな響きあり、十界に言語を具す、六塵ことごとく文字なり…法身は、これ実相なり」 「響く」という文字は「郷」の文字と「音」でできている。饗食にコトバを具えて響き合う。 酒は藝とも郷とも深く関わり合いを持っている。 まずは蓺と福の祭祀。埶朮と酒の深い関係を刻んだ甲骨文字...

酉考2 重ね重ね again and again and again

ジョンレノンの美しき歌「WOMAN」の歌詞は、神道に強い影響を受けている。 そのひとつにthirdVerseのサビ前で、神職がよく口にする詞(ことば)のニュアンスがメロディアスに響く。 メジャーセブンスの晴れ渡る感じ。弾き語りでうたってても、とても気持ちのいい箇所なんだ。...

酉考1 御神酒の奉製・奉奠。

酉造形は、空を飛ぶ鳥ではなく、酒樽の器の象形である。酒や液体状のものを入れるいれものの造形。我が国でいう御神酒である。 2024年3月10日 癸酉の日。酉の市は宴である、「酉」は神々の饗食する覚醒の時なのだから。 我が国でいう御神酒(おみき)は神事や祭礼で神様にお供えするお...

申考4 文字以前の記号Z。乙と壽。

乙 文字以前の記号造形。 甲骨文字よりも前には文字はあったのか。 現時点の考古学的資料としては匋文にみえる幾何学的なラインが、その謎を解く鍵となる。黄河の仰韶文化の匋文には甲骨文字に近い造形がみえる。また竜山文化の壺の文様には「申」へ通じる「乙」のような幾何学紋様である。...

申考3 エネルギーへ畏怖の念を。

西暦2024年3月9日 壬申の日。 「申」は、電光の走る神成りの造形。神の初文。 神の文字は甲骨には刻まれていないが、のちの金文「宗周鐘」に鋳込まれている。「示」は神を数える単位として祭祀に用いる祭卓(案)をあらわしている。自然現象(かみなり)と神具(示(案))を掛け合わせ...

未考3『告』縄文土器+玉串奉奠。

「告」の造形が描かれたその根源の発想とはなにか。 本来、どのようなおもいが、この造形に込められていたのだろうか。 SuibunArt「告~縄文と玉串奉奠」イメージ 「告」には古来からさまざまな説があり、未だ定説はない謎の文字のひとつでもある。<「告」の諸説>...

未考2 時をかける老若。妹の時。

前回は十二支「未」造形の艸木に関連する文字が「木」をベースにしていること。 「生きる」「求む」「奏じる」など、その豊かな發想が我々の使う漢字に内在していること。 その上で次に「未」そのものの要素を含む文字、関連する甲骨文字を探究していく。...

![申考2 亡くしたもの。失ったもの。[倒木祭祀]](https://static.wixstatic.com/media/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.jpg/v1/fill/w_318,h_178,fp_0.50_0.50,lg_1,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.webp)

![申考2 亡くしたもの。失ったもの。[倒木祭祀]](https://static.wixstatic.com/media/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.jpg/v1/fill/w_220,h_123,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/b1627a_2e86f9df6c7248ebb6389cfed2a7e81d~mv2.webp)